目次

- インスリンの働きと糖尿病

- 1型糖尿病と2型糖尿病の違い

- インスリン抵抗性が引き起こす悪循環と生活習慣の関係

- 1型と2型で異なる糖尿病の治療方法

- 糖尿病に対する「スティグマ」問題

- まとめ

たいていの人の一般的な糖尿病のイメージは2型糖尿病だと思われます。食べすぎ、肥満、運動不足から起こる生活習慣病というイメージです。

それは基本的には間違っていませんが、糖尿病の原因はたくさんあります(原因が分からないものもあります)。

「糖尿病」というイメージでその人の生活や人柄を決めつけていませんか?

本人の生活には関係ない糖尿病もありますし、お薬や食事・運動など糖尿病に関する情報はたくさんありますが、今回は糖尿病がどういう病気なのかをお伝えしたいと思います。

インスリンの働きと糖尿病

「インスリン」という言葉を聞くと、糖尿病の治療に使う、インスリン注射を思い浮かべるのではないでしょうか?インスリンは血糖値を下げる重要なホルモンで、体内のエネルギー代謝を調整する役割を果たしています。

<インスリンの基本的な役割>

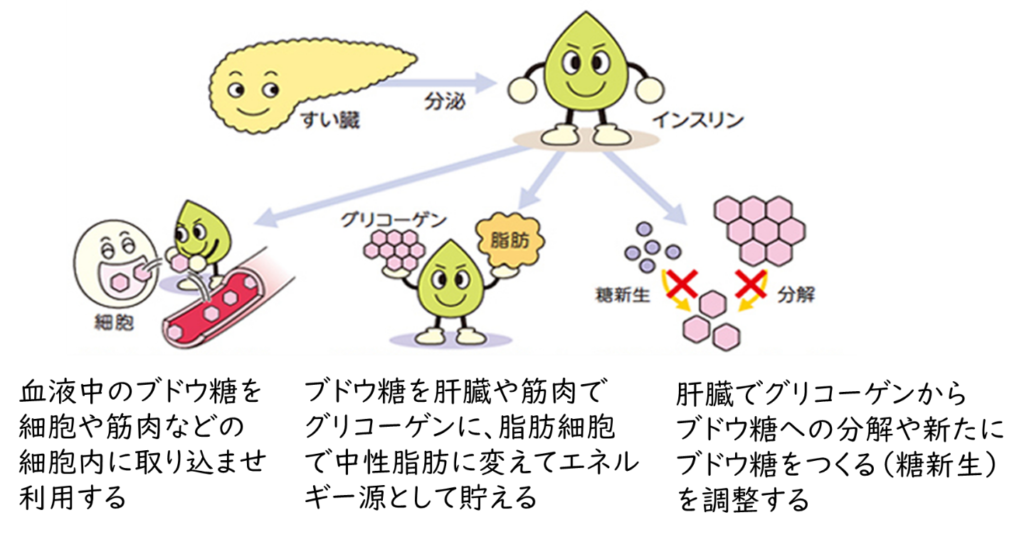

インスリンは、膵臓のβ細胞から分泌されるホルモンで、主に以下のような働きを持っています。

①血糖値の調整: 食事を摂ると血糖値が上昇しますが、インスリンはこの血糖を細胞に取り込ませ、エネルギー源として利用させることで血糖値を下げます。

②エネルギーの貯蔵: 余ったブドウ糖はインスリンの働きにより、グリコーゲンや中性脂肪として体内に貯蔵されます。これにより、エネルギーが必要なときに再利用できるようになります。

③脂質とタンパク質の代謝: インスリンは脂肪細胞へのブドウ糖や脂肪酸の取り込みを促進し、脂肪の合成を助けます。また、筋肉細胞へのアミノ酸の取り込みを促進し、タンパク質の合成を助ける役割も果たします。

インスリンは、血糖値を下げる唯一のホルモンであり、体内のエネルギー代謝を調整するために不可欠です。インスリンの正常な分泌と機能は、健康を維持するために非常に重要です。

インスリンが分泌しない、または、分泌する量が少ない(インスリン分泌不全)ことと、インスリン分泌はあるが効きが悪い(インスリン作用不足)ことが糖尿病の原因になります。

インスリンの働きを理解することで、糖尿病の予防や管理に役立てることができます。

1型糖尿病と2型糖尿病の違い

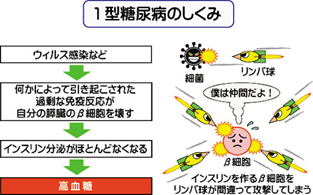

1型糖尿病の場合は、主に自己免疫(自分自身の細胞を異物として排除しようとする)が原因で、膵臓のランゲルハンス島のβ細胞が破壊され、インスリン分泌が低下あるいは消失しておこります。

抗GAD抗体やIA-2抗体などの1型糖尿病関連自己抗体が陽性で診断されますが、なぜ発症するかは明らかになっていません。1型糖尿病には緩徐進行1型糖尿病や劇症1型糖尿病などもあります。

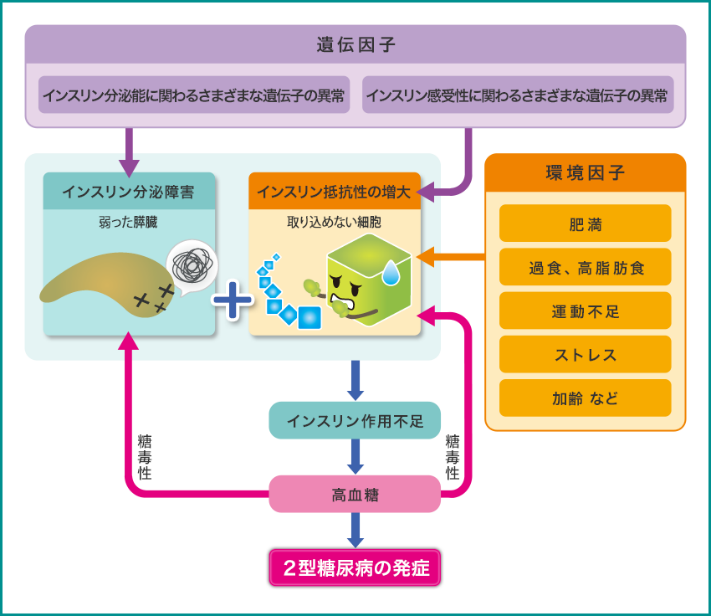

2型糖尿病の場合は、「インスリン抵抗性+インスリン分泌低下=インスリン作用不足」でおこります。

初期には正常であったインスリン分泌が徐々に減少し、β細胞の働きが50%程度に落ちた時点で2型糖尿病が発症すると言われています。

これは、インスリン抵抗性によって上昇した高血糖を正常域に低下させようとして、インスリンの分泌細胞が無理してインスリンの分泌(過剰労働)をすることで負荷がかかり、それが長期間続くと膵臓のβ細胞が疲弊してしまうために起こります。

インスリン抵抗性が引き起こす悪循環と生活習慣の関係

インスリン抵抗性の原因としては肥満による内臓脂肪の増加や高脂肪食などによる筋肉・肝臓・脂肪組織でのインスリン感受性低下、運動不足などがあります。

インスリン抵抗性があるとインスリンを大量分泌しないと血糖値が下がりません。

インスリン抵抗性とインスリン分泌不全の悪循環がインスリン作用不足(インスリンの働きが弱くなる)となり、2型糖尿病の原因となります。

「生活習慣病=インスリン抵抗性」と考えてもよいと思います。

1型と2型で異なる糖尿病の治療方法

糖尿病の治療は年齢や肥満度・病態・身体活動量・患者のアドヒアランスなどによって様々です。

1型糖尿病の場合は、

①インスリン療法

②食事療法

③運動療法

2型糖尿病の場合は、

①食事療法

②運動療法

③薬物療法

になります。

糖尿病食は「健康食」とも言われており、食べてはいけないものはありません。

食べ過ぎない(エネルギー摂取量を守る)、毎日同じ時間に体重を測り、体重の増減に注意することが大切です。

また、運動によってインスリンの抵抗性の改善や、エネルギー摂取量と消費量のバランスが改善され減量効果が期待できます。

食事療法・運動療法ともに糖尿病治療の基本です。

糖尿病に対する「スティグマ」問題

今回、糖尿病に関わるスティグマについて知っていただきたいと考え、コラムを書かせて頂きました。

スティグマとは特定の属性に対して刻まれる「負の烙印」という意味を持ち、誤った知識や情報が拡散することにより、対象となった者が精神的・物理的に困難な状況に陥ることを指します。

糖尿病治療は近年向上し血糖コントロールを良好に保つことで健常者と変わらない生活を送ることが出来るにも関わらず、必要なサービスを受けられない、就職や昇進に影響するなど、不利益を被るケースも報告されています。また、糖尿病と共に生活する人々の気持ちを削いだり、恐れや罪の意識を負わせたりしないよう、「糖尿病なんだから」「血糖コントロール不良」「病識がない(コンプライアンスが悪い)(リテラシーが低い)」「意思が弱い」といった良否判定を含む言葉を避けるようアドボカシー活動がなされています。

1型糖尿病の方から、一般の人は2型糖尿病との区別が分からず、「生活習慣が悪いんでしょ」といった見方をされることがつらい、「糖尿病」という名前自体を変更してほしいという声もあがっています。

こういったことから、「糖尿病」という名称は今後「ダイアベティス」と名称が変更される流れです。

参照: https://dm-net.co.jp/enq/2023/037481.php

まとめ

最後になりますが、「糖尿病は治りますか?」という問いがいつも医療者に向けられます。

一度、糖尿病と診断されると「治った」という言葉は使えません。治る病気ではなく常に血糖コントロールを行わないといけない病気なのです。

「治ります」といえたらどれほどよいでしょう。偏見や固定観念ではなく、日々「生涯、糖尿病付き合わないといけない」、「常に血糖を気にし、血糖を良好に保たなければ」という思いで過ごしているのだ、ということが伝われば幸いです。