目次

- はじめに

- 嚥下の訓練の分類

- 電気刺激を用いた嚥下訓練

- 最後に

はじめに

2024年12月6 日に「飲み込みの力を知りたい!飲み込む力を細かく確認する方法を紹介!」にて飲み込みの検査について紹介しました。

※関連記事:嚥下評価 👇

飲み込みの力を知りたい!飲み込む力を細かく確認する方法を紹介! | みゆきの里

今回は、当院で行っている飲み込み(以下を嚥下と表示します)の訓練についてお話します。

摂食嚥下障害患者さんの嚥下の訓練は誤嚥・窒息のリスクを伴うため、詳細な検査にて評価を行います。

検査での評価結果より摂食嚥下の5つのステージ①認知期②口腔準備期③口腔期④咽頭期⑤食道期に関わる問題点を抽出し、多職種で検討した後、訓練を実施します。

嚥下の訓練の分類

大きく分けて2つあります。

1)食べ物を用いない「間接的摂食嚥下訓練」

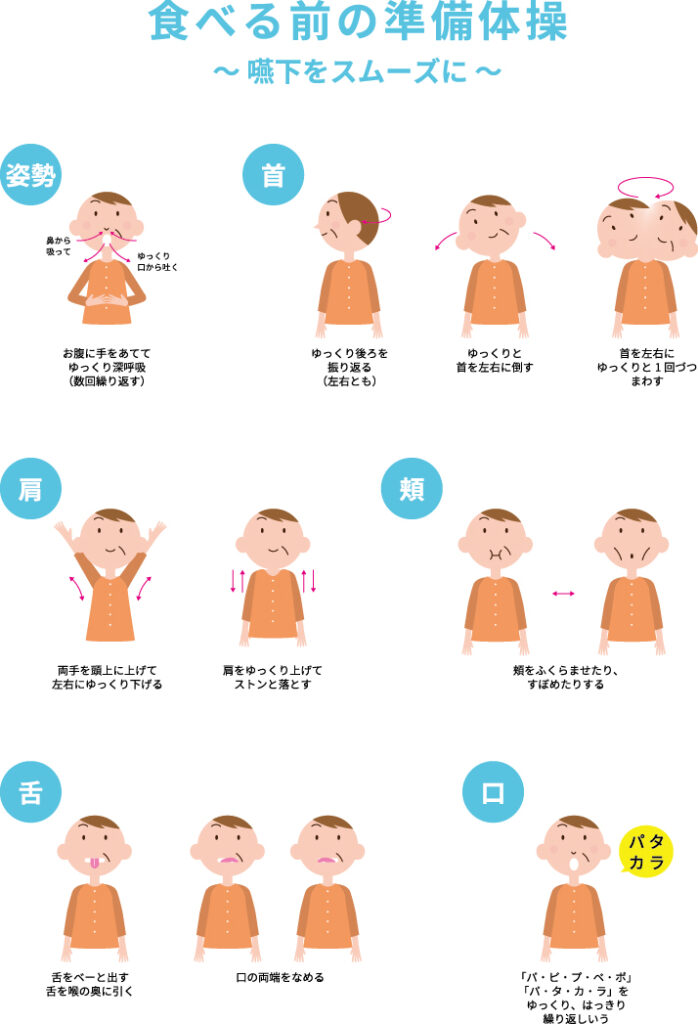

代表的なものに嚥下体操・嚥下おでこ体操・顎持ち上げ体操などがあげられます。

間接的摂食嚥下訓練は食べ物を用いない為、一部を在宅での自主訓練として提案することがあります。

嚥下体操では口の運動(舌・頬・口唇の運動など)が含まれますが「何でこんなことをするのか?」「舌を上下左右に動かすのは飲み込みのときにしないからしなくてもいいのでは?」などご質問があります。

間接的摂食嚥下訓練は別名「基礎訓練」と言われており、口の運動以外にも頸部・肩の運動など飲み込むために必要な場所の基礎運動が組み込まれております。複雑な運動である飲み込みを行うには基礎が出来ていないと訓練効果が得られにくいため、準備運動としても行うことは有効だと考えます。

2)食べ物を用いた「直接的摂食嚥下訓練」

間接訓練に比べ、実際に食べ物を食べることで嚥下のそれぞれの部位がバランスよく動く訓練が行えます。しかし、誤嚥や窒息のリスクがあるため、医師や専門職によるリスク管理が必須です。

訓練では、嚥下訓練食としてゼリー・ペーストなど飲みこみやすい食べ物を段階的に摂取していき、また、水分についても以前紹介した「トロミ剤」をご本人さんにあわせて段階的に使用しております。

※関連記事:水分とろみ👇

水分でむせが出る時、なぜトロミをつけるの? | 熊本市南区の地域密着型病院|御幸病院(在宅医療・緩和ケア対応)

電気刺激を用いた嚥下訓練

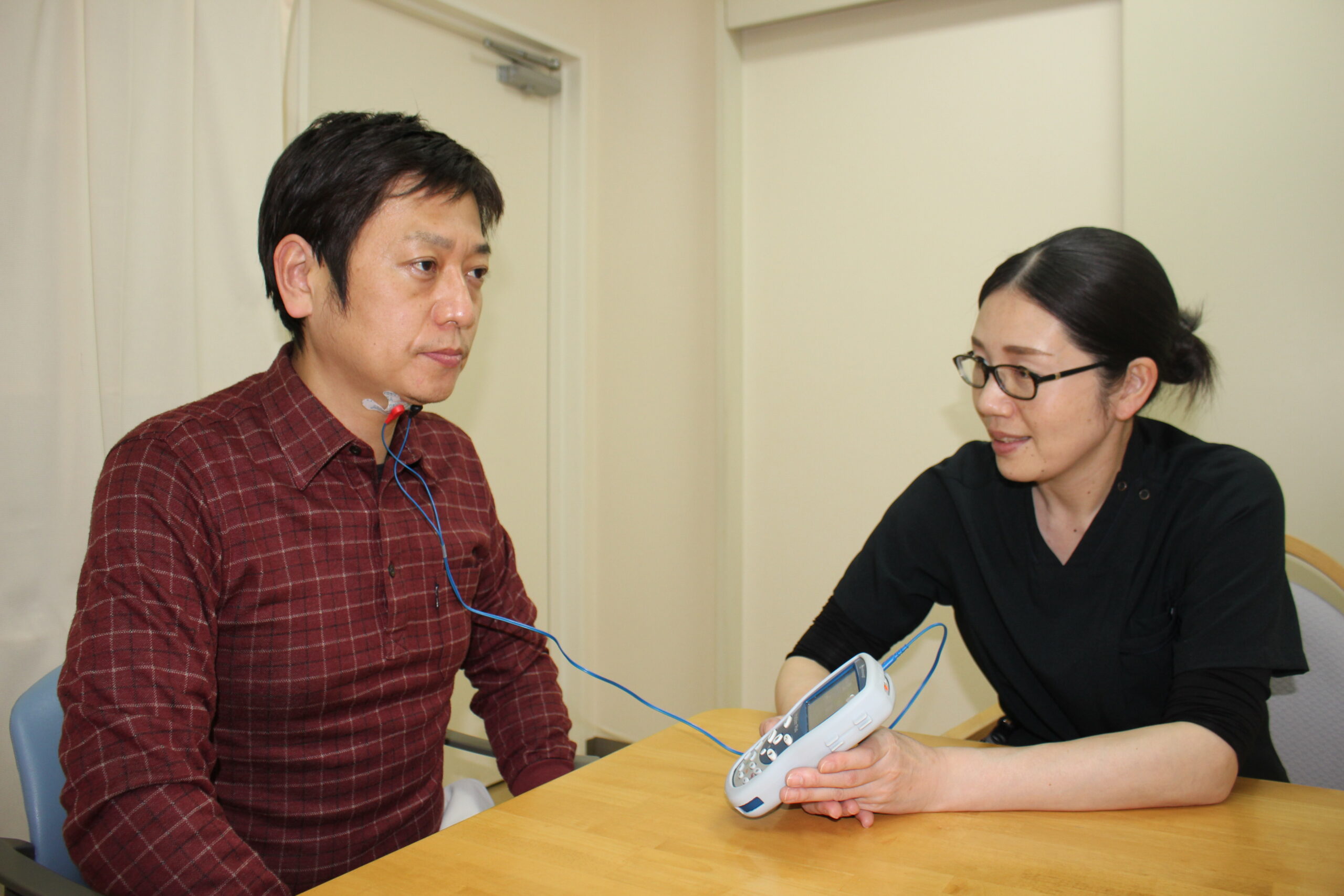

当院では、電気刺激を用いた訓練(バイタルスティムプラス)を実施しております。これは、経皮的に電気刺激を行い、嚥下の筋肉を促通し、機能の維持・向上を図ることができます。対象として、脳血管障害の後遺症による嚥下障害だけではなく、肺炎・加齢による嚥下障害の方も訓練で実施しております。

以上、摂食嚥下訓練について紹介しました。

最後に

摂食嚥下リハビリテーションは、誤嚥のリスクもあり、必ず医師をはじめ専門職による多職種の評価が大変重要です。また、飲み込みの訓練は多くありますので、その人にあった訓練を行うためにも気になる時はかかりつけ医に相談してみましょう。