みなさんは「冬気うつ病」をご存じでしょうか。

今回は「うつ」をテーマに書かせていただきます。冬季うつ病は、別名、季節性感情障害(SAD)とも呼ばれ、1984年に米国国立精神衛生研究所の研究者らにより疾患概念が提唱された、比較的新しいうつ病の一つです。

冬季うつの最大の特徴は、連続年にわたって秋冬季(10月〜12月)にうつ症状を発症し、春(3月〜4月)になると自然寛解することです。典型的なSADは若い女性に多く、意欲減退、疲れやすさ、社会的引きこもりなどの制止症状が主で、強い抑うつ気分や不安焦燥感は目立ちません。逆に、夏季には軽躁もしくは躁病エピソードが認められることがあります。

「うつ」とは

そもそも「うつ」とはなんでしょうか。元気が出ない、気分が落ち込む、やる気が出ない、食欲がないなど、“調子が悪い”、“普段と調子が違う”と感じることは誰にでもあることです。

人間には自然治癒力が備わっていて、「軽いうつ」に相当する症状があったとしても、数日すると自然に解消されることがほとんどです。健康な状態でも、様々なライフイベントに相応した気分の変化、「波」が生じることは自然であって、病気ではありません。この波の振れ幅が大きくなり過ぎて、自然に戻ることができない状態が医療の対象となる「うつ」です。

その特徴は

①憂うつな気分、興味や意欲の喪失などの症状が基盤にあり、さらに生活に何らかの支障を来している

②それらに起因していると分かるいくつかの症状が見られる

③それらの症状は、強弱があっても一日中持続して途切れることなく2週間以上存在し、悪化または悪化がなくとも改善が見られない

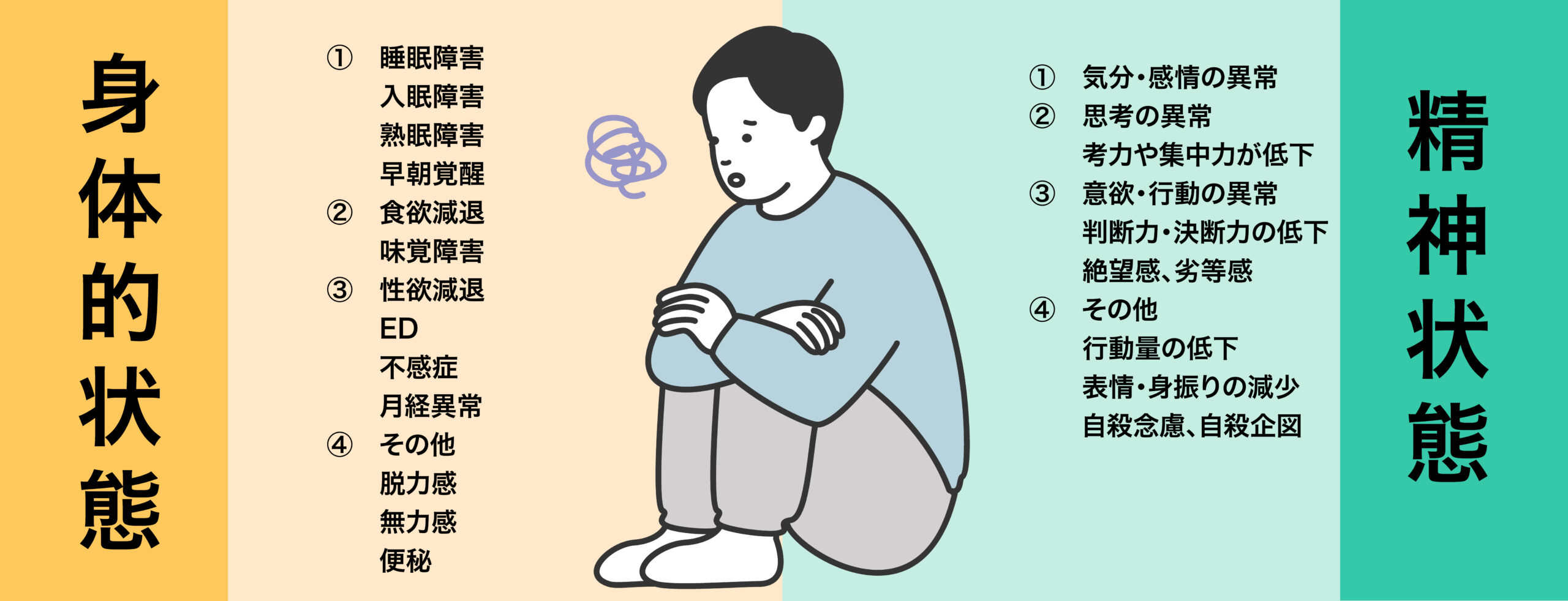

などです。「うつ」と言えば、精神的な症状を連想しますが、実際の症状は多彩で、精神症状だけでなく身体症状も現れます。身体症状が先行して現れる場合も少なくなく、身体症状だけが目立って精神症状がマスクされてしまう病態を「仮面うつ」とも言います。

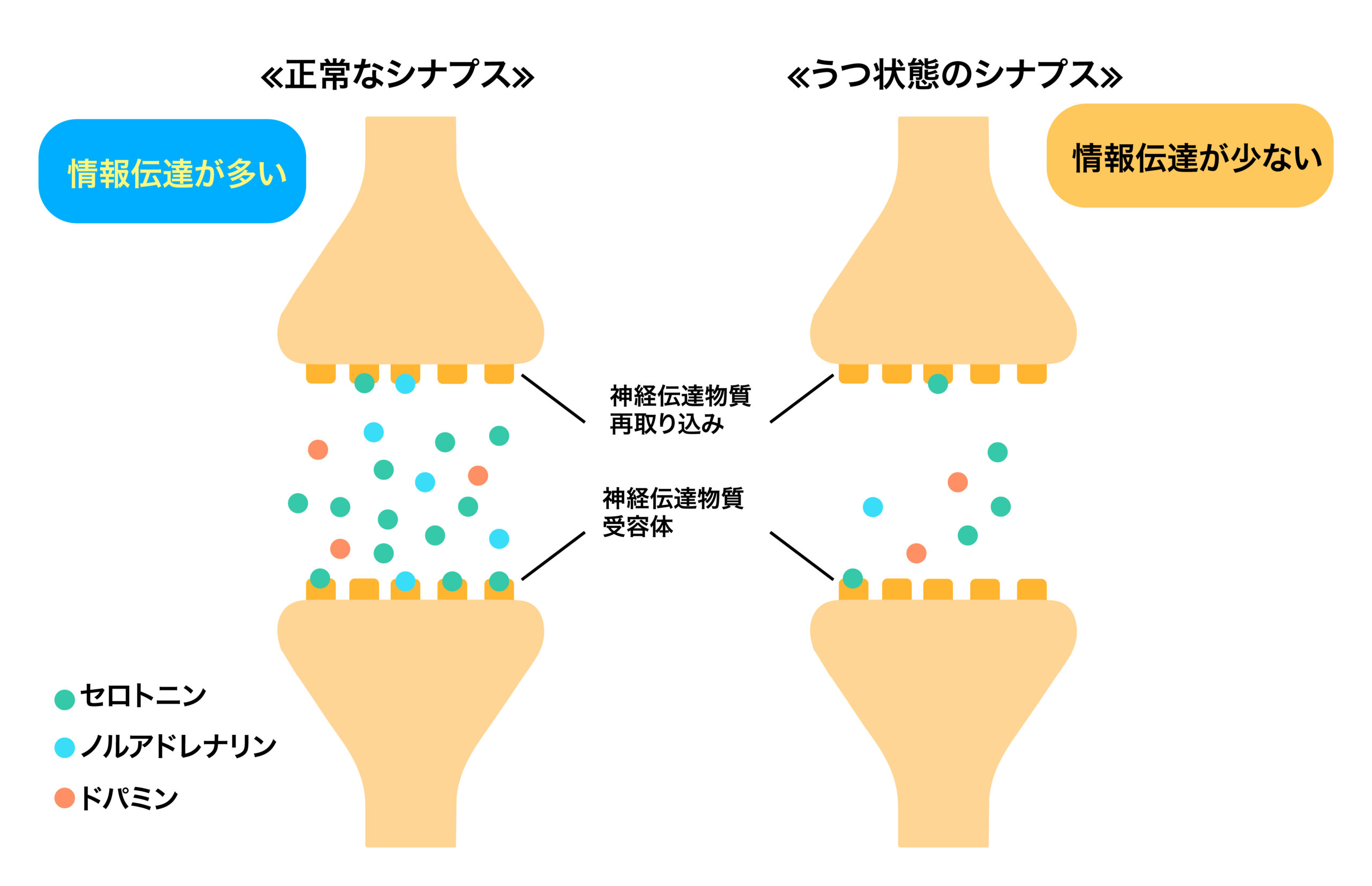

脳は電気信号を発して情報をやり取りする神経細胞同士のネットワークを形成しています。そのネットワークを作る神経細胞同士の繋ぎ目をシナプスと言います。メンタル不調の多くが、シナプス間の信号が外界からの刺激に対して強過ぎたり、弱過ぎたりして不適切な信号伝達となることで引き起こされます。

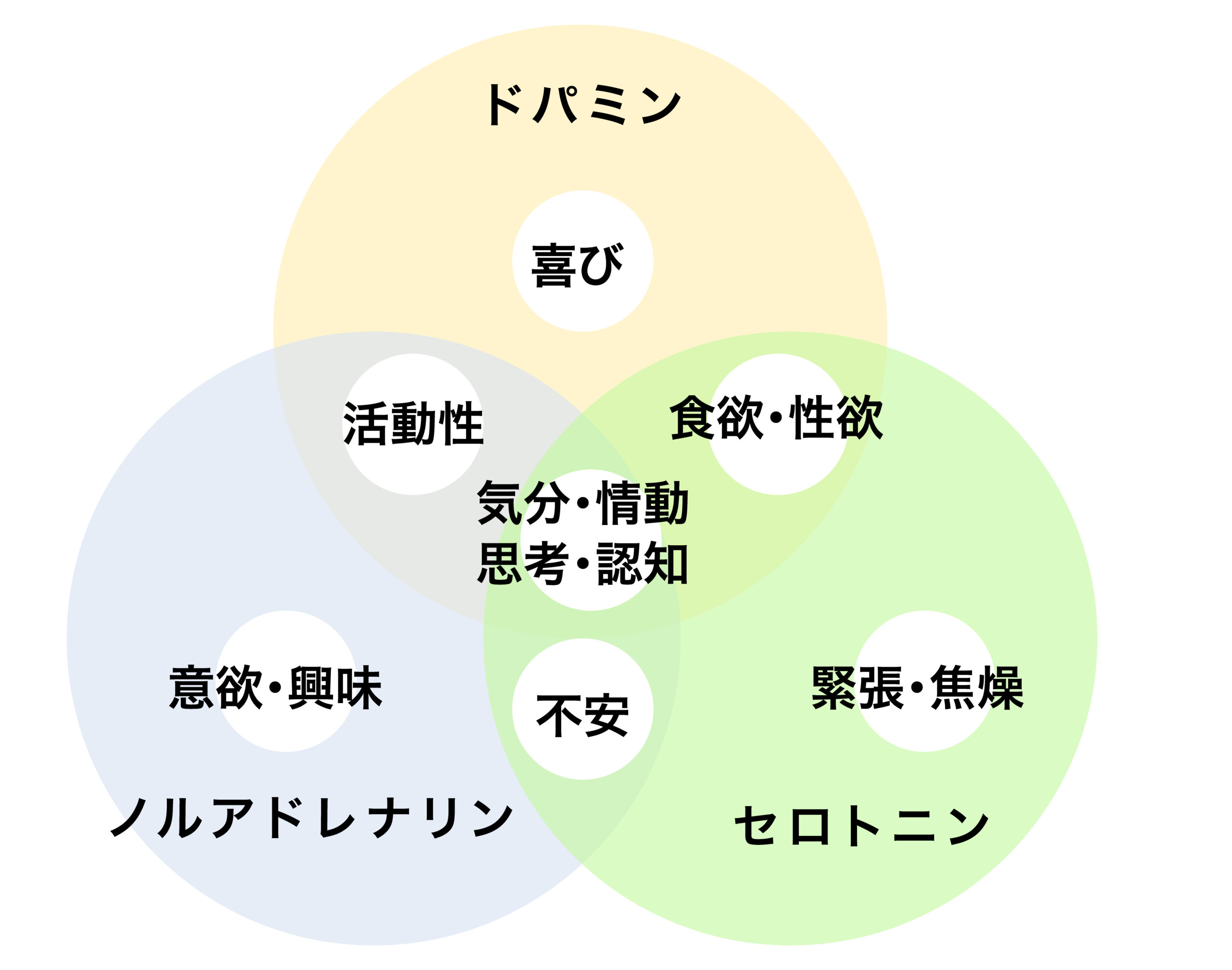

信号伝達は脳内ホルモンと呼ばれる神経伝達物質によって制御されています。「うつ」に関係する神経伝達物質は主にセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの3つです。「うつ」ではいずれも量が減少することが分かっていますが、中でもセロトニンの量が減少することがトリガー(きっかけ)となっています。しかし、なぜこれらの神経伝達物質の量が減少してしまうのかは未だ解明されていません。シナプス間に、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンを増やして、うつ症状を改善させる薬が抗うつ薬です。「うつ」の薬物療法は原因を改善する根治療法ではなく、あくまで対症療法です。

抗うつ薬は作用機序により分類されています。「うつ」改善の効果と神経伝達物質の関係が分かっていなかった時代に開発された薬剤は、化学構造式の見た目で「三環系抗うつ薬」「四環形抗うつ薬」に分類され、旧世代抗うつ薬と呼ばれます。

これに対し、神経伝達物質の機能が解明され始めてから創られた薬剤は、その薬理作用により、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)、NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)に分類され、新世代抗うつ薬と呼ばれています。

全ての抗うつ薬に共通して言えるのは、特効薬のように急激な症状の改善をもたらすことはないということです。効果を実感するのには4-6週間ほどかかります。「うつ」を改善させる効果はどの世代も大差はありませんが、大きな違いは副作用です。

旧世代抗うつ薬は「うつ」に関係のない神経伝達物質などにも作用するため、副作用のリスクが高くなっています。中でも抗コリン作用は高齢者にとって問題となる認知機能障害や便秘などを引き起こす副作用の一つです。

そのため、軽症、中等症に対する第一選択薬はSSRI、SNRIとなっています。しかし、旧世代抗うつ薬は新世代抗うつ薬と比べ効果が早く、難治例や重症例では旧世代抗うつ薬の方が効果が高いと言った報告があるため、現在でも使用されています。

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

その名の通りセロトニンを選択的に増やす薬剤です。全ての「うつ」のベースがセロトニンの減少であるため、明確な症状が伴わない軽度な「うつ」には、まず、SSRIを使用します。中等症以上の「うつ」の場合には、様々な症状が現れるため、それらの症状が、どの神経伝達物質が関与しているのかによって推奨される薬剤が異なります。抑うつ気分の症状が全面に出ている場合や、強迫的で被害的な内容を伴う不安がある場合はセロトニンの低下による症状であると考えられるためSSRIを選択します。

SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

セロトニンとノルアドレナリンを増やし、その他には作用しにくい薬剤です。意欲・気力低下が全面に出ている(疲れている)場合はセロトニン、ノルアドレナリンがともに低下しており、その程度はセロトニン<ノルアドレナリンであるためSNRIが推奨されます。また、精神症状より身体症状が全面に立つ「仮面うつ」や衝動性を伴わない漫然とした不安がある場合はSNRIが使用されます。

NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)

NaSSAはSNRIとは別の作用機序でノルアドレナリンとセロトニン増やす薬剤です。また、ドーパミンを活性化させます。四環形抗うつ薬と似た特徴を持っており、効果発現が早く、眠りを深くする作用に優れています。全ての機能や活力が低下し不調を来している場合はセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの全てが低下していると考えられるためNaSSAを使用します。NaSSAはセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの他に、ヒスタミンにも作用し、催眠作用や食欲増進作用を有しています。そのため、食欲減退や睡眠障害がある場合はNaSSAを選択します。

中止後発現症状(中断症候群)

4 週間以上の抗うつ薬の継続投与後、急激に減量ないし中止すると、頭痛、発熱、鼻汁、筋肉痛、寒気などのインフルエンザ様症状や、めまい、悪心、腹痛、下痢、振戦、かすみ目などの症状が、多くのケースで 2 日以内に発現します。中止後発現症状(中断症候群)は、セロトニンのバランスが急激に変化することによって引き起こされると考えられています。この中止後発現症状は新世代抗うつ薬に多く生じると言われています。選択性が高い新世代抗うつ薬は、限られた一部の神経伝達物質だけに作用するため、服用を中止すると、恒常性(ホメオスタシス)が急激に崩れるため、その変化を強く感じてしまいます。そのため、より選択性が高い SSRI は中止後発現症状が著名に現れます。中止後発現症状を未然に防ぐには、たっぷりと時間をかけてゆっくりと減量してくことが重要です。

最後に

冬季うつ(SAD)

一般的な「うつ」では、その発症や再燃時には何らかの心理的ストレスがトリガー(きっかけ)として存在することが多いですが、SADは心因ではなく、日照時間の短縮で症状が悪化します。また、一般的な「うつ」とは対照的に、食欲増加(秋冬季に体重が3〜5kgもしくはそれ以上増加)、過眠や長時間睡眠が目立つのが特徴です。SADは日照時間が短い地域で頻発するため、有病率は地域の緯度によって大きく異なり、秋田市が、県庁所在地の中で最も日照時間が短く、SADの有病率が非常に高いことが分かっています。因みに南国の鹿児島県の奄美市も、北からの冷たい気流と南からの暖かい気流がちょうど奄美諸島付近でぶつかり雲が多くなりやすいため、日照時間が短く、SADが多いと言われています。冬季うつ病患者は光に対する感受性が増加していることが分かっており、光環境の落差がトリガーとなり、セロトニンの低下をもたらしていると考えられています。SADの治療には高照度光療法というユニークな治療法があります。高照度光療法とは一日の特定の時間帯に数千〜1万ルクスの強い人工光を浴びる治療で、冬季うつ病患者の6〜7割に効果があると報告されています。一般人でも、冬季に睡眠時間の延長や食欲・体重増加が認められます。その背景に、セロトニンの低下が関わっていることが明らかにされています。SADは、その特性が病的に強まった状態と言えます。炭水化物を摂取すると、セロトニンを作る材料となるトリプトファンの脳内への移行率が増大します。すなわち、日照時間の短縮が誘因となって脳内セロトニン機能異常が生じ、セロトニン不足を補うために過食が生じるというわけです。食欲増加は一種の自己防御反応と言えます。

冬になり、体調に異変を感じている人は日光浴を行ってみるのも一つの手かもしれません。

参考文献

・日経メディカル 知って得する睡眠臨床

・精神科の薬が分かる本 第5版

・日本精神神経学会:こころの病気について

・臨床精神薬理17(11):1537-1543,2014

・ファルマシア Vol.53 No.7 2017