タバコが人体に悪影響を与えることが広く認知されるようになり、飲食店では分煙が進み、路上喫煙には罰金が科せられるなど、喫煙者以外の人がタバコの煙を吸ってしまう「受動喫煙」を無くそうという動きが広がっています。そんなタバコの規制に関する国際条約があることをご存じでしょうか。タバコは日本だけにとどまらず国際的な問題となっています。喫煙者の健康、受動喫煙、未成年者の喫煙、環境破壊、児童労働など、タバコにまつわる問題は国境を越えて多岐にわたり、一国だけで解決できるものではありません。

そこで、WHO(世界保健機関)が1999年にタバコの規制を国際的に取り決めるための会議を設立し、2003年にタバコの規制に関する世界保健機関枠組条約「たばこ規制枠組条約(WHO FCTC)」が採択され、日本を含む40ヵ国が同意し、2005年に発効されました。2025年の今年はこの条約が発効されて20年目にあたります。改めてタバコが体に与える影響について考えてみたいと思います。

タバコの成分

タバコの煙には5300種類以上の化学物質が含まれます。そのうち70種類以上は発がん物質として国際がん研究機関によって同定され、約200種類は有害物質であると言われています。タバコの煙に含まれる有害物質は①タバコ葉から煙に移行する化学物質、②燃焼によって発生する粒子(タール)中に含まれる化学物質、③燃焼によって発生するガス中の化学物質、の大きく3つに分けられます。以下にそれぞれの代表的な有害物質とその性質を紹介します。

① タバコ葉から煙に移行する化学物質

ニコチン : 交感神経と副交感神経系の両方の神経系を刺激し、睡眠障害や血管収縮作用、心房細動などの催不整脈作用、糖尿病の発症・増悪に関与します。また、ニコチンは依存症を誘発する力が非常に強く、依存の発生率は覚せい剤や大麻、アルコールなどより高いと言われています。

② 粒子(タール)中の化学物質

多環芳香族炭化水素類(PAHs) : タバコ煙にはピレン、ベンゾ[a]ピレン、アントラセンなど20種類以上のPAHsが含まれます。PAHsは体内で活性を示す形に変化した後、DNAと結合して発がんの元となる遺伝子変異を引き起こします。詳しくは後述しますが、薬の代謝酵素を誘導して薬の作用を減弱させます。また、花粉やダニなどのアレルゲンに対して免疫反応を増強させアレルギーを誘発します。

③ ガス中の化学物質

一酸化炭素、ホルムアルデヒド類 : タバコ煙にはアイドリング中の自動車排気ガスと同等の一酸化炭素が含まれます。一酸化炭素は酸素に比べ200倍もヘモグロビンに結びつきやすいと言われています。一酸化炭素がヘモグロビンと結合すると、酸素が結合することができなくなり、血液の酸素運搬能力が低下してしまい、酸素不足に陥ります。それにより身体の運動能力の低下、心筋の低酸素を引き起こし、虚血性心疾患や不整脈が起こりやすくなります。ホルムアルデヒドは有機化合物の不完全燃焼によって生じるためタバコ煙に多量に含まれます。タバコ煙に含まれる発がん性物質の中でもホルムアルデヒド類が他の発がん性物質と比較して発がんに強く関与していることが報告されています。また、強い粘膜刺激性があり気管支喘息の発症・増悪を引き起こします。シックハウス症候群や化学物質過敏症の原因物質としても有名です。

薬への影響

1. 薬物代謝酵素とは

薬とタバコの相互作用を説明する前に、理解しておくべき言葉として薬物代謝酵素というものがあります。薬物代謝酵素とは体に取り込まれた薬が害を及ぼさない形に変化させ、体外へ排泄されるように働く酵素のことです。体内のほとんどの臓器に存在し、なかでも肝臓に多く存在しています。ほとんどの薬物代謝にかかわる酵素がシトクロムP450(CYP)です。CYPはヒトにおいて約50種類の分子種がみつかっていますが、CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6及びCYP3A(CYP3A4及びCYP3A5)が主に薬物代謝に関わっている分子種です。薬によって代謝に関わるCYPはそれぞれ異なります。このCYPは先ほども述べたように、通常、薬を無害化して体外へ排泄しやすい形に変化させますが、ある薬ではCYPが阻害され、また別の薬ではCYPを誘導することがあります。CYPが阻害されると、薬を無害化する効果が弱まり、薬の作用が強く出たり、作用が長引きます。反対にCYPが誘導されると薬を無害化する効果が強まり、薬の作用が弱くなったり、作用時間が短くなってしまいます。2種類以上の薬を飲んでいる場合、一方の薬が特定のCYPを阻害すると、そのCYPによって代謝されるもう一方の薬の作用が増強してしまう可能性があります。これが薬の相互作用です。

2. 薬とタバコの相互作用

タバコのタールに含まれる多環芳香族炭化水素(PAHs)は薬物代謝酵素であるシトクロムP450の分子種のうち CYP1A2、CYP2E1 を強く誘導することが分かっています。その他の喫煙由来物質にも、CYP1A1、CYP1B1などの薬物代謝酵素を誘導することが報告されています。中でも、多くの医薬品成分の代謝に関わっているCYP1A2の誘導作用は臨床上問題となります。CYP1A2で主に代謝される薬を服用している患者さんがタバコを吸うと、CYP1A2が誘導され、薬を無害化する効果が強まり、薬の作用が弱まります。逆に、禁煙するとCYP1A2の誘導が消失し、薬を無害化する効果が弱まり、喫煙中よりも薬の作用が強くなります。そのため、禁煙した患者さんが喫煙していた頃と同じ量の薬を服用し続ければ、薬の作用が増強し副作用などのリスクが高くなります。気管支拡張薬であるテオフィリンを服用中の気管支喘息の患者さんが、禁煙を開始したところ、テオフィリンの副作用である痙攣を起こし、病院へ搬送されたという事例があります。これは、タバコにより誘導されていたCYP1A2が、禁煙したことにより薬を代謝する作用が減弱し、同じ量でテオフィリンの服用を続けたことで、テオフィリンの作用が増強し副作用が発現したと考えられます。禁煙後、CYPの誘導が消失するまでの期間については、個人差が非常に大きく、1週間程度から約2年までと、かなり幅があるため、禁煙後の薬の服用については注意が必要です。禁煙開始時に服用している薬がある場合には、効果、副作用について定期的にフォローする必要があります。タバコは吸っている間だけでなく、禁煙した際にも薬に影響してしまうことがあるので、喫煙中に新たに薬を開始する場合や、薬を服用中で、禁煙を考えている方は、薬剤師にお伝えいただけると幸いです。

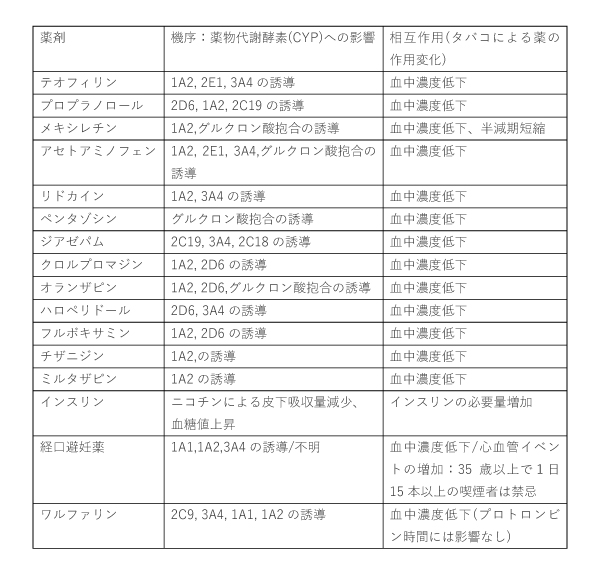

タバコと相互作用がある薬剤

*参考文献をもとに筆者作成

最後に

5月31日は世界禁煙デーです。世界禁煙デーに併せて厚生労働省が毎年5月31日から6月6日の期間を「禁煙週間」と定め、禁煙を推奨しています。今年度のテーマはまだ発表されていませんが、禁煙週間に際して、各都道府県の主要な建物がイエローグリーン色にライトアップされます。イエローグリーンは「受動喫煙をしたくない!させたくない!」という意思を表しています。因みに昨年は熊本城がライトアップされました。どこかでイエローグリーンにライトアップされた建物を見かけた際は、タバコの身体に与える影響を思い出していただき、タバコに関する種々の問題について考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

参考文献

岡山医学会雑誌 第119巻 May 2007, pp. 83-85

きょうと薬事情報2008年7月号 p65

公益社団法人 日本薬学会 薬学用語解説 代謝酵素

日本禁煙学会編 禁煙学 改定4版

日本禁煙学会雑誌 Vol.3 No.4

日経ドラッグインフォメーション 2015年11月号 No.217