病院で仕事をしていると尋ねられる薬の一つに下剤があります。便秘も色々な原因で起こるので、薬だけでは対応できない部分も多いかと思いますが、今回は薬剤師として下剤や便秘について軽く記載していきます。医療の現場で働いていると患者さんに下剤を使用する機会って多いかなと思いますので何かにお役立てできれば幸いです。

では、どんな便秘に対してどんな薬がいいのか?を書いていきます。実際は複雑なのですがさらっと書いていきます。まず便秘をまとめてみましょう。

「便秘とは?」

|

「便が大腸の中に長い時間溜まっていて、排便がうまく行われていない状態」を言います。 健康な人では1日に1回、形のある便がでるのが普通ということですが、中には2~3日に1回の排便の習慣の人もいます。この場合、毎日の便通がなくても十分満足がいくようであれば(自覚症状:お腹が張っている感じ、食欲がない、全身がだるい、頭痛、腹痛、めまいなどの症状がない等)便秘とはいえないそうです。 |

|

また、毎日排便があってもその量がすごく少なくて満足のいかないような場合は便秘だそうで「その人によりけり」っていう部分もあります。ですから、便秘には明確な定義はなく、一般的には3~4日以上便通がないものを便秘というそうです。便秘に関しては日々の習慣も関係しますので、患者さん・利用者さんの今までの生活排便パターンを知ることが、排便のコントロールを行う上で大切なポイントになりそうです。また、入院患者さんでは他の病気との関連もありますから早めに下剤を使用することもあります。そして、便の形も大切です。ただ、形といっても看護・介護する人によってその人自身の基準が異なるかもしれませんので、みんなで判断する時の基準として「ブリストルスケール」があります。これは便の硬さを1~7で数値化されています。便の形状を知れるのは関わるスタッフにチェックしていただいているおかげなので、記載があると本当にありがたいです。

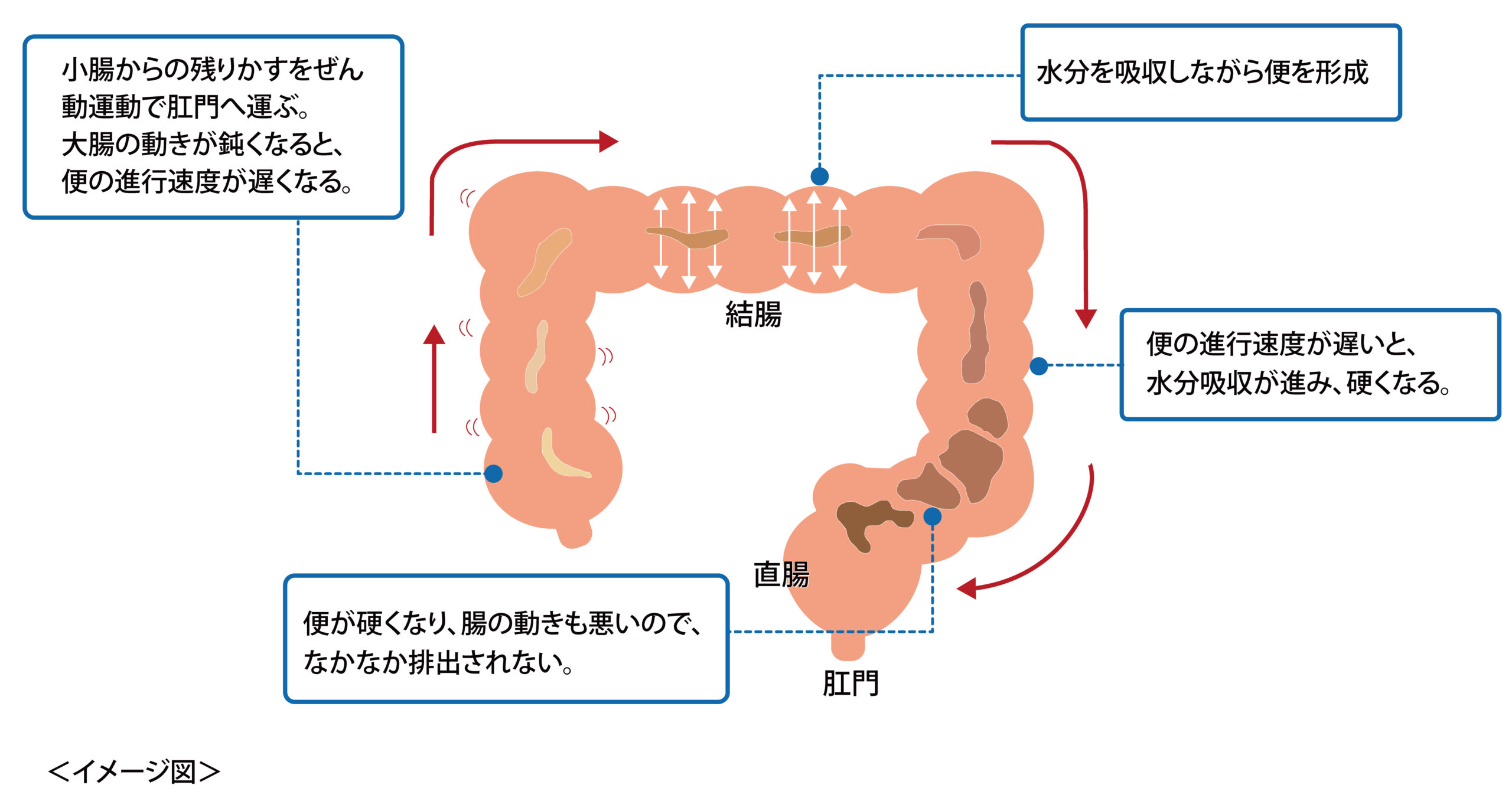

さて、下の絵は便が「肛門から出るまでの一生」的な感じで、かつ便秘が絡んでおります。

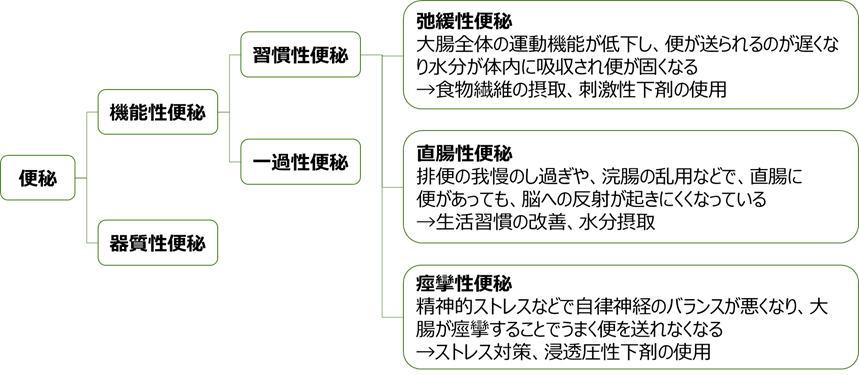

ひと言で便秘と言っても何種類かに分けられます。以下が便秘の種類になるんですが、色々な分類があります。

大きく分けると2つで、「2.」に関してはまた細かく分けられたりします・・・

1.器質性便秘

2.機能性便秘

1)一過性便秘

2)常習性便秘 (・弛緩性便秘 ・直腸性便秘 ・痙攣性便秘 )

上記について少し説明していきましょう。

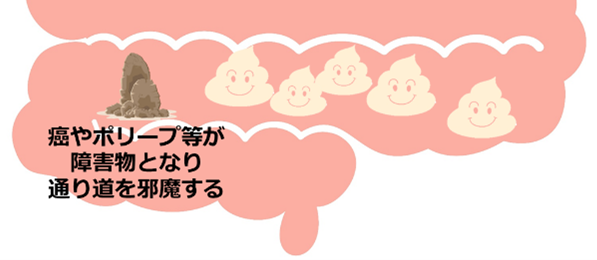

器質性便秘

|

便の通り道である腸に問題がある場合の事です。 例えば癌とかポリープができて腸の中が狭くなって便が出にくくなるなど、腸の形が変わったりして通り道が狭くなったりする状態を示します。便を作り肛門までの通り道である腸に問題があるというのが器質性って事です。 |

|

機能性便秘に関して

こちらは排便の機能に何かしら問題がある便秘になります。

1)一過性便秘

旅行したり、住む場所が変わったり、入院したりなど生活環境や食生活の変化、精神的な問題などが原因になって起こる「急性かつ一過性の便秘」です。例にあげると、ダイエットなどをして急激に食事の量を減らしたり、水分を摂らなくなったり、女性だと妊娠したり月経の前になったりする便秘です。ですので、原因がなくなれば自然に元に戻るようです。

2)常習性便秘(・弛緩性便秘 ・直腸性便秘 ・痙攣性便秘 )

|

皆さんが主に関わる便秘になると思います。常習性便秘は3つに分けられています。 弛緩性便秘っていうのは、大腸全体の運動機能が低下し、便が肛門へ運ばれるのが遅くなり水分が体内に吸収され便が固くなる |

|

便秘です。便ってある程度水分が必要ですが、腸内に長く留まっていると水分が体に吸収されて便自体がドロドロからコロコロに変わるってイメージです。腸内の張りがなくなる、腸内の蠕動運動(腸でのうんこを押し出す運動)の低下などが原因で出にくくなり、なおかつ便も硬くなるって事ですね。高齢者や寝たきり、子供をたくさん産んだ女性、お腹の手術をしたことがある人、病気で筋肉の力が入りにくい人がなりやすいです。(㊟ 蠕動:ぜんどう)

|

直腸性便秘というのは、別名、習慣性便秘とも言います。そもそも、排便の仕組みには、直腸に便がきたら反射が起きて排便をうながすっていう仕組みがあります。簡単に言うと、直腸に便がきたら、「便が来ましたよ!」って言う信号を脳に送る仕組みで |

|

す。これを反射といいます。直腸性(習慣性)便秘は、便が直腸に来ても反射が起きにくくなるのが原因になっています(信号を脳に送りにくい状態)。最初のうちは誰でも反射があるんですが、朝の忙しい時間にトイレを我慢したり、他にも色々な理由でトイレを我慢することによって、直腸に便が来てもそれに直腸が慣れてしまい、「便が来ましたよ!」って信号を送りにくくなってしまう事が原因です。特に女性に多いと言われています。女性は我慢するケースが多いのでしょうか。さて、入院中の患者さんはどうでしょう?

スタッフに迷惑をかけたくないとか、ポータブルトイレが恥ずかしい、部屋に臭いが残ると恥ずかしい、カーテンドアだと音が気になる等々、色々な理由で我慢している患者さんがいるかもしれません。ですので、トイレに誘導するのも大切ですし、トイレの環境を整えてあげることはすごく大切になるでしょう。

|

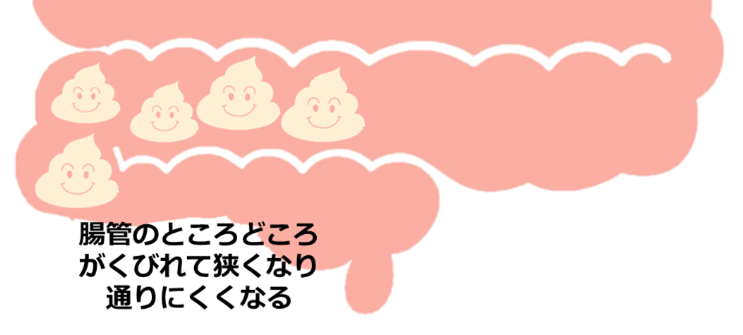

痙攣性便秘っていうのは、名前の通り、大腸が痙攣することによって起こる便秘です。精神的ストレスなどで、自律神経(体の中で色々な機能を調節している神経)へ影響を及ぼして副交感神経(夜の神経)が過敏になったり、交感神経(昼の神経)とのバランスが悪くなったりなどで、腸の蠕動運動が細かく起こりすぎて(腸が痙 |

|

攣を起こして)、結果、腸管のところどころがくびれて狭くなったりして、便が腸内を通りにくくなって便秘になるって感じです。ですので、蠕動運動が細かく起こりすぎて便秘になっていますから、さらに刺激を与えるとかえって出なくなってしまうこともあります。この便秘は、お腹が痛いという訴えをすることが特徴的で、食事の後に痛むことがよくあるそうです(食事が刺激になってさらに腸が動いてしまったりする為)。また、便をしたいとは強く感じるんですが、便が出たとしてもウサギのウンコのようだったり、便をした後にまだ便が残っている感じがする(残便感)そうです。

|

ということで、もっと簡単にイメージしてもらいたいので、歯磨き粉みたいなチューブを想像してみましょう。チューブが大腸だとして、チューブをぎゅっと押す力がなくなる、かつ中の歯磨き粉の水分が乾いて固くなるのが弛緩性便秘。歯磨き粉を出そうという気にならなくなるのが直腸性便秘。チューブを後ろから出口へぎゅっと押せずに、真ん中や先や後ろなど色んなきゅっきゅっきゅっと押していて歯磨き粉が出ず、さらに歯磨き粉の水分が乾いて固くなるのが痙攣性便秘って感じです。 |

|

さて、便秘について書いたのは意味がありまして、どんな便秘にどういった対策が必要かを考えやすくする為でございます。

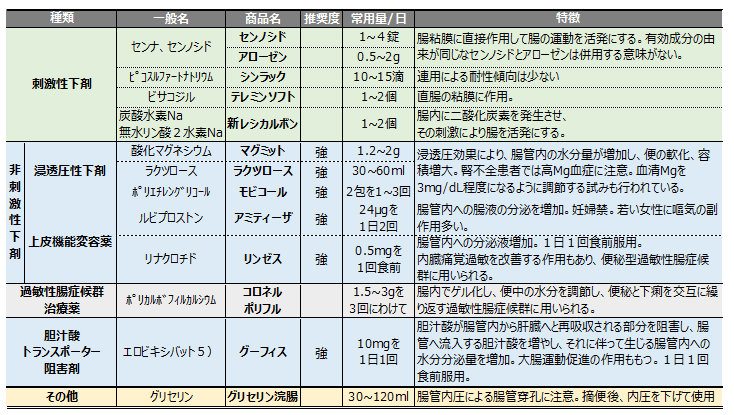

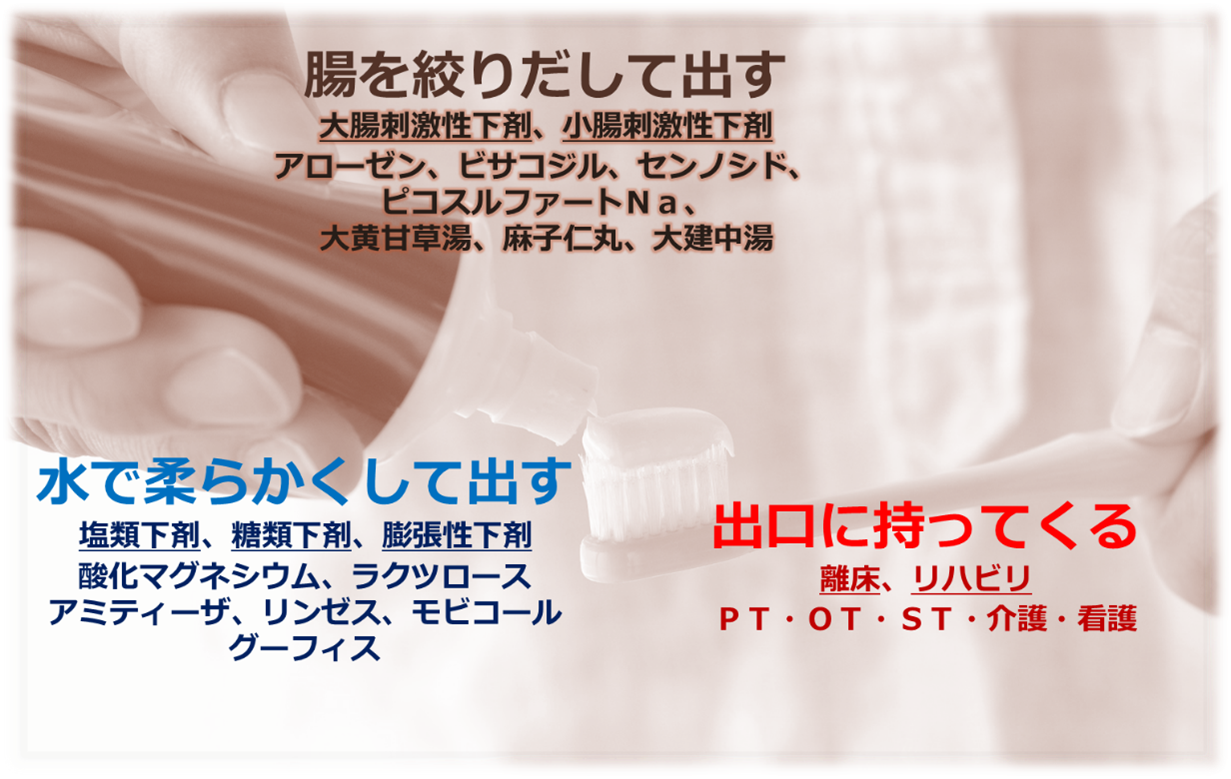

ここからは下剤について考えていきたいと思いますが、下剤を簡単に分けると、

1.機械性下剤 2.刺激性下剤 の二つをおさえましょう。

機械性下剤とは

|

腸の中にある硬い便を体の水分を使って柔らかくして出すという薬です。一般的には、カマグ・マグミット、ラクツロースです。柔らかくなりすぎたら下痢になっちゃうので気をつけなければいけません。先ほどの歯磨き粉のチューブで例えると、チューブ内で硬くなった歯磨き粉に水を含ませるといった感じです。 |

|

刺激性下剤

|

腸を刺激して腸を動かそうとする薬です。 一般的には、アローゼン、センノシド、ピコスルファートNa、テレミン等ですね。イメージ的には、これらの薬が針みたいに腸をチクチク刺激して腸が動くって感じでしょうか。しかし、腸へのチクチクも毎日されたら慣れてきちゃいます。慣れてしまうとちょっとしたチクチクじゃ動かなくなってしまいます。これが耐性(下剤が効きにくくなる)ってやつです。 |

|

|

歯磨き粉のチューブで例えると、手でぎゅっと押し出す動きを薬で促すイメージです。歯磨き粉が硬くても柔らかくてもです。何回もぎゅっぎゅってし続けると手も疲れちゃいますよね。 ですので、刺激性下剤は患者さんの状態にもよりますが、毎日飲まない方が良いですよって言われたりもします。 |

|

その他の分類として、いくつか紹介しましょう。

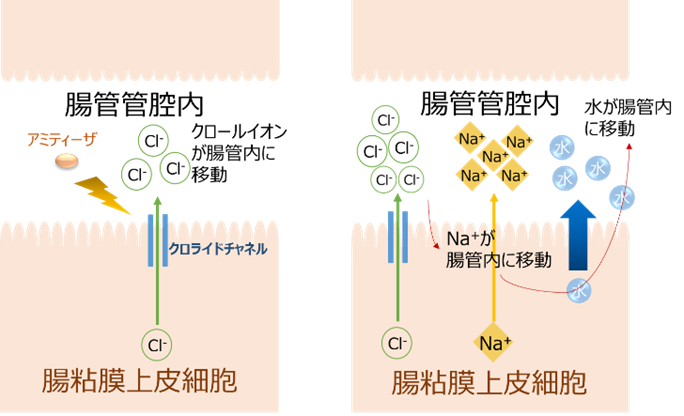

まずは、アミティーザ(ルビプロストン)

細かい機序は下の絵を見てもらうとして、これは、腸管内に水を増やして柔らかくして出す、なおかつ、腸内の粘膜組織を修復し腸内の便を送る機能を改善するという感じです。歯磨き粉のチューブで例えると、歯磨き粉を柔らかくしつつ、チューブ内を滑らかにして押し出しやすくするイメージです。

下剤で20~30年ぶりに発売された薬剤です。デメリットとしては、薬価が高いってところでしょうか。マグミットと比較すると10倍以上の金額の差がありますね。アミティーザは1カプセル100円位で、1日2回となると1日薬価で200円くらいになってしまいます。マグミットは1錠6円位ですので、1日3錠だとしても18円位になりますね。毎日飲む場合にはお金も大事ですよね。わかりやすい副作用としては、水分を増やすので下痢になりやすいかもです。特に高齢者では24μgカプセルでは薬が効きすぎて下痢を起こしたり「吐き気」を催すこともしばしばあるようですので12μgカプセルへ減量する必要があります。また、その頻度は食前に飲むよりも食後の飲む方が少ないと言われたりします。

その他にはアミティーザは「妊婦への使用」が禁忌事項に含まれていますので気を付けましょう。

続いて、リンゼス(一般名:リナクロチド)

こちらも細かい機序は下の絵を見てもらうとして、これは、腸管内に水を増やして柔らかくして出す下剤になります。アミティーザとはまた違う部分に作用しますが、結果的には同じように腸管内の水分を増やします。

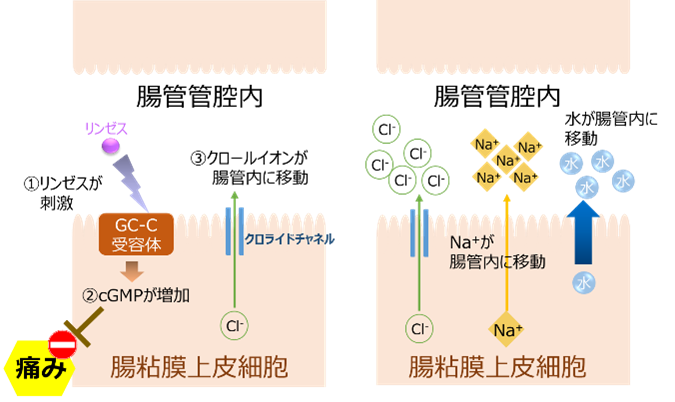

また、cGMPというのが増加すると、cGMPが求心性神経(痛みを感じる神経)を抑制し、慢性便秘症による痛み(腹痛、腹部不快感など)を緩和する効果もあるといわれます。便秘症でおなかが痛い人には良いかもしれません。歯磨き粉のチューブで例えると、歯磨き粉を柔らかくして、かつチューブを押し出す時に疲れにくい作用もあるって感じでしょうか。

わかりやすい副作用としては、水分を増やすので下痢になりやすいかもです。

この薬も一般的な下剤に比べて薬価が高いというがデメリットでしょうか。また、飲み方として食前に飲む必要があります。これは、食後に飲んでしまうと食事による腸管への水分分泌も加わって作用が増強され、結果として下痢の頻度が高くなるからです。食前なので飲み忘れるとかに注意ですね。

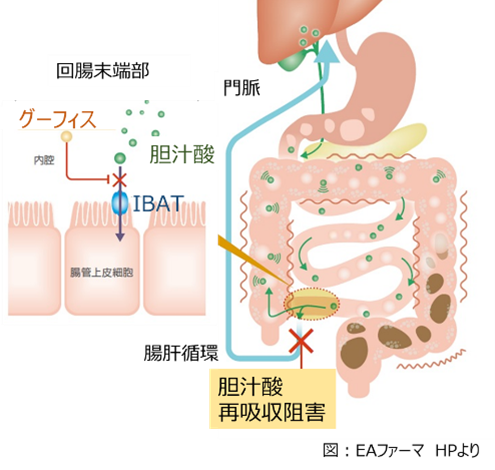

続いてグーフィス(一般名:エロビキシバット)

こちらの作用機序も難しいので簡単に書きますと、

胆汁酸トランスポーター阻害剤というもので、大腸に流入した胆汁酸により、腸内の水分を増やし、かつ、大腸の動きを良くするという2つの作用で便を出しやすくする薬になります。歯磨き粉のチューブで例えると、歯磨き粉を柔らかくしつつ、押し出しやすくするという薬になります。胆汁酸といわれるとなかなか難しそうですよね。

せっかくなので少し詳しく説明しますと、胆汁酸とは胆汁の主成分です。

胆汁は肝臓で作られて、胆嚢(たんのう)に貯蔵された後で胆管を通り十二指腸に出てきます。この胆汁は脂質の消化や吸収を助ける働きがあり、また、大腸内に水分を増やし、さらに腸粘膜にも作用して腸の動きを活発にする働きがあります。ということは、胆汁酸が少なくなるとどうなるか?便秘になってしまいそうですよね。この胆汁に含まれる胆汁酸は80%以上が回腸から門脈に再び吸収されて肝臓に戻り再利用されます(再吸収)。この再吸収に関与しているトランスポーターという運び屋みたいなものを特異的に阻害するのがグーフィスになります。なので、グーフィスを使うことで胆汁酸が肝臓に戻りにくくなり、腸内の胆汁酸が増えて便秘を改善するってことになります。

その他に使われる身近な薬でグリセリン浣腸もありますね。あれは出口付近に圧力をかけて出させるといった感じです。グリセリン浣腸って高圧浣腸っていうくらいで、腸に圧力をかけるんです。では、腸が風船だとして、仮に圧力をかけすぎてると、「パンっ」て割れてしまうかもしれませんよね?腸が破れると大変です。なぜかというと、腸の中には約100兆個ともいわれるたくさんの腸内細菌(良い菌、悪い菌)がいます。腸が破れると、それらの細菌が、破れた腸から体の中に侵入してきて、全身にまわってしまって色んなとこに感染してしまう可能性があるんです(バクテリアル トランスロケーションっていいます)。仮に腸閉塞(腸に何か詰まったりしている状態)の患者さんがいて、浣腸で圧力をかけすぎて腸が破けたら…たぶん重症かその先の大変な事か、なんてことになりかねません。たかが下剤されど下剤なのです。

さて、下剤を軽く書いてみましたが、強引にまとめてみますと、スライドのような感じでしょうか。

腸を絞って出す薬剤は連用することで効きにくくなる事とか、水で柔らかくする薬だと効きすぎれば下痢になるとかイメージしてもらえれば幸いです。

あ、セルフケアとして薬を購入する場合については購入先の薬剤師に尋ねてくださいね。

自己判断は危険な事もありますので。

まとめの絵に「離床やリハビリ」ってこっそりと記載していますが、下剤よりもこちらが大事だと個人的には思います。薬は使わなくていいなら使わないのが一番ですからね。

|

また、便を出しやすくする姿勢といえば・・・ロダンの考える人の形がいいそうですね。 ま、姿勢に関してはあまり詳しくないので、是非リハビリスタッフに聞いてみてください! |

|

以上、下剤についての話でした。